更新时间:2023-09-05 10:34:31 点击:13390

笔法记 — 林海钟作品展

NOTES ON BRUSHWORK — Works by Lin Haizhong

2023.9.2-10.29

开幕时间 | Opening

2023.9.2(星期六)16:00

策展人 | Curator

付晓东 | Fu Xiaodong

地址 | Address

北京市朝阳区酒仙桥路798艺术中心中一街 空间站

Space Station, No4 Jiuxianqiao Rd, 798 Art District, Beijing

文:付晓东

作为北宋山水画的开山大师五代时期隐居在太行山的荆浩(850856年——923936年)所撰写的《笔法记》,上承谢赫“六法”,后启两宋传灯,是中国画笔墨语言确立,丹青向水墨转型,人物画向山水画重心转移的枢纽性的关键文献。荆浩是业儒后隐的画家,能诗文,善文辞,由此形成了中国传统整个绘画样式、技术路径、审美价值和艺术精神的不同走向,区别于丹青绘的水墨画的发展路径,“遂为绘画正宗”(黄宾虹语)。《笔法记》在历史时间中留存版本众多,真伪考辨众说纷纭,学界主要观点为书有渊源,流传有绪,而非臆造。其观点与儒道思想结合之深,来自实践体验之切,后世影响之大,即使去其名亦是绘画实践思想史上不能绕过的扛鼎之作。书中所提出的核心价值“真”,评价标准的“六要(气、韵、思、景、笔、墨)”与“四品(神、妙、奇、巧)”,笔法中的具体要求“四势(筋、肉、骨、气)”与“二病(有形病、无形病)”, 结合林海钟太行山纪游创作为线索,与他的山水画创作实践互相验证,从而进行深入阅读。并在西方图像学和风格论在AI算法取代之后,回到水墨山水画独立的原点,对绘画的根本问题重新思考,找到中国传统之中所蕴藏着的另外一种现代性的可能。

荆浩《笔法记》开篇即问“子知笔法乎?”引出以下三个问题

一、“真”与“气、韵”

“图真”和“气化论”乃是荆浩的核心观点。荆浩提出“度物象而取其真”,意指穷尽经验万物之名相而究其真。“不可执华为实”,物像的华彩即外在的形式与内在的实质不是一回事,分属两个层面,否定形式意义的唯一性。而是要把握其中的虚实之度,得其法,方可得真。“似者得其形,遗其气,真者,气质俱胜”。气不可能停留在形式层面,是生化万物的关系总和,“真”具有宇宙生化结构和质料实在的双重意义。“气质俱胜”,即是“质有而趣灵”(宗炳),气和趣都是依附在质之上的,通过华(画)来表现,而又不可执于华。

“真”在荆浩的《笔法记》中是画者所追求的本体状态,是有形有质的气化世界的本体。天地本为混沌一气,顺乎阴阳变化而成其形构。唐代的内丹学家认为宇宙的真相乃是一个真气周流的世界,宇宙的真相就是气,称为“真元之气”。“真”是一气孕化,生气、生机。万物真相,是不空之气铸造的生命精神。一个气化的世界体现于实体的物质世界之上,也就是“图真”的本意。如何体察真?荆浩提出了“嗜欲者,生之贼也“的观点,把绘画作为一种自我技术,通过一系列对思想、精神、行为、存在等方式的自我控制,从而达成自我转变,才能与自然承接,以获得智慧、完美、自由、超越的“真人”的状态。“真”即是一个道德自我的重新觉醒,从秩序化的道德世界迈向天理世界的途径。

“真“字在许慎《说文解字》中释为“仙人变形而登天也,从匕,从目,从乚;八,所乘载也。”

《道德经》二十一章“惟恍惟惚……其中有精,其精(气)甚真”,四十一章“质真若渝”。五十四章“其德乃真”。

《庄子》《齐物论》“无损益乎其真”,“道恶乎隐而有真伪”,《大宗师》“反其真”,《天道》“极物其真,能守其本”,《秋水》“谨守而勿失,是谓反其真”,《山水》“见利而亡其真”,《渔夫》“真者,精诚之至也,真在内者,神动于外,是所以贵真也,真者,所以受于天也,自然不可易也”。“真”与道、气、自然、无为、德性等概念相关联,内在的指向一种天道,不可易的自然之本性,道既是真,内在的生命、气韵为真,朴实无华、自然而然,见利而亡,远离人伪为真。“真人”对应于得道升仙者,真宰、真知、真性、真画等概念也经常出现。

在儒家经典中《庄子·秋水》的“真者,精诚之至”中“真”的概念被置换成了“诚”。《中庸·治国篇》中“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。诚者不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。“《周易》中的“阴阳二气”所孕化的宇宙生命也更接近于本源意义上“真”的观念。“生生之谓易,一阴一阳谓之道”,“生生不息”映现着一个真实的世界,“气”则成为万物本源处的生命动能。汉学家方闻指出:“在古代中国人眼里,绘画就如同《易经》中的象,具有造物的魔力,画家的目标在于把握活力与造物的变化,而不仅仅是模仿自然。”

唐末也是南宗禅盛行之时,禅宗的“立处即真”,“真即实,实即真”,也指出了“真”是存在本身即是意义。此心即佛,即心即佛。林海钟多年受禅法影响,经常用六触体验来描述绘画的状态,在作画的即刻,感官极近精微,瞬间的时刻在体验中被无限的拉长,心外无物,凝神注一。外界观其作画如同镜头快进,而其自身则如老僧补纳,丝丝分明。正是《笔法记》中所说:“气者,心随笔运,取象不惑。韵者,隐迹立形,备仪不俗。”如何才能“不俗”?荆浩又说“嗜欲者,生之贼也。明贤纵乐琴书图画,代去杂欲”。把琴书图画作为一种自我技术,通过日常的自我管理,去除各种奢欲,繁琐矫饰,遗物忘我,返归与自然和谐的境界,洗心进入无我无外精神陶冶的状态。如同《庄子·达生》中的佝偻丈人承蝉,吕梁丈夫游水,梓庆削木为鐻,都谈到不能把外在的评价系统置于关注自我和客观事物之前,是对外在权利系统的一种颠覆、限制,只有同过掌控自我的内在与真理系统联系到一起的时候,才能获得真正的自由。

韦宾《唐朝画论考释》(第五章)中谈到:“然画之‘真’如何?人之真贵在顺其自然,物之真贵在得其原质,画之真曰‘气质俱胜’。则知画以‘气’为本,以形为末也。何者?质者,形也。实即言气也。故其华画之辩,真似之别,皆归之于‘气’也。”

“真”作为荆浩画论里的最高价值,具有内向性的道德和精神取向,是通达气韵的途径,人得真而生气韵,物得真而俱气质。图真即是得天地之气,又是得人之本性与天地契合,借由画家个人的神韵气力,由此气韵生焉。北宋郭若虚《图画见闻志》中专有“气韵非师”一篇,“窃观自古奇迹,多是轩冕才贤,岩穴上士。依仁遊艺,探賾钩深,高雅之情,一寄於画。人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至。所谓神之又神,而能精焉。凡画必周气韵,方号世珍。”这里将道德世界与天理世界互相连接,气韵乃是绘画之中个人道德和精神世界修炼的再现,需经过自我体认和实践方可得实现,是艺术家不断打磨的内在心性的展现。在回归透彻的认识自我的本真之后,以无伪去掉复杂概念和固有思维的惯性投射,将自由的自我与自然万物本质的天理世界相应,方可得其“真”。

二、“笔、墨”与“四势”

“笔、墨”乃是《笔法记》六要中的要点,对笔墨体系的深入挖掘,继承和发展,也是林海钟绘画中多年来所探索的重要成就。“笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动。墨者,高低晕淡,品物深浅,文采自然,似非因笔”。又以用笔“四势”来深入规范, “凡笔有四势,谓筋、肉、骨、气。笔绝而不断谓之筋,起伏成实谓之肉,生死刚正谓之骨,迹画不败谓之气,故知墨大质者失其体;色微者败正气,筋死者无肉;迹断者无筋;苟媚者无骨。”

为什么“笔墨”会成为中国画固有的属性?在中国画的现代性变革中,不断的成为讨论的焦点?最后只能以“水墨”的材料属性来取代以“笔墨”为核心的中国画的称谓。那么毕加索用毛笔和宣纸绘画就是水墨吗?王冬龄用丙烯和亚克力材料书写就不是书法吗?“笔墨”与中国艺术的自我建构、自我训练和自觉成熟有关。笔墨是一种生命的形式。从汉代和魏晋南北朝时期,书法首先完成了艺术的自觉,建立了自身的语言体系。汉代章草脱离实用性功能,草圣张芝使书法成为书写者的个性表达。真正全面的自觉是行、楷和今草,即“今体”的出现,王羲之丰富变化而俱有审美理想的书法体系,成为了书法自觉的代表,也成为了后世发展的根基。东汉中期崔瑗的《草书势》、东汉末期蔡邕的《篆势》、《笔赋》,赵壹的《非草书》等,提出了“势”这一重要概念,《笔法记》的“四势”则承袭了此说。魏晋南北朝书论最重要的概念就是“笔”,笔的自身质量和抽象组合,生成“笔迹”,如“笔迹精熟”,“笔迹流怿”,“笔迹精佚”,“笔迹过鄙无法度”,“唯以笔迹得名”等。笔与力量结合,“笔力惊绝”,“笔力过于子敬”,“极有笔力”。对具体笔法的总结,“轻拂徐振,缓按急挑,挽横引纵,左牵右绕,长波郁拂,微势缥缈”(西晋成公绥)。南朝王僧虔《笔意赞》中描述了具体要求,“骨丰肉润,入妙通灵。努如植槊,勒若横钉。开张风翼,耸擢芝英。粗不为重,细不为轻。纤微向背,毫发死生”。南北朝书论重要的概念有笔、法、骨、势、自然、工夫等词汇,筋最高,其次为骨,肉为最末,是批判的对象。“筋胜之书含蓄,书技难度大,书品高;骨胜之书外于形,次之;肉书又次之”。“多力丰筋者圣,无力无筋者病。”(刘涛《中国书法史魏晋南北朝卷》)绘画理论的著作也稳定化,普遍化,宗炳的《画山水序》,王微的《叙画》,谢赫《古画品录》等,奠定了中国画的理论体系。对笔对要求则有“以一管之笔,拟太虚之体”,“骨法用笔”,“动笔新奇”……到了唐代张彦远的《历代名画记·论顾陆张吴用笔》说清楚了“一笔画”的来历。“昔张芝学崔瑗、杜度草书之法,因而变之,以成今草。书之体势,一笔而成,气脉通连,隔行不断。唯王子敬明其深旨,故行首之字,往往继其前行,世上谓之一笔书。其后陆探微亦作一笔画,连绵不断。故知书画用笔同法。张僧繇点曳斫拂,依卫夫人《笔陈图》,一点一画,别是一巧,钩戟利剑森森然,又知书画用笔同矣。国朝吴道玄古今独步,前不见顾陆,后无来者,授笔法于张旭,此又知书画用笔同矣。张既号‘书颠’,吴亦为‘画圣’,神假天造,英灵不穷。众皆密于盼际,我则离披其点画;众皆谨于象似,我则脱落其凡俗。”

通过溯源,可以看到《笔法记》中所谈对笔的要求,“不质不形,如飞如动”即是对用笔独立审美的追求。“骨法用笔”即是有力,“一笔画”即是有筋。“笔者,虽依法则,运转变通”,法则就是用笔之法度,“变通”则是黄宾虹所谓“平、留、圆、重、变”之中的“变”字。这一点又是林海钟笔法的特点,画面上“一点一拂,皆出惊奇”,以刀法入笔的有质量的点划,如铁钩银划,笔势与组合摇曳生姿,顾盼多情,妍美而有力量。经过三十余年的锤炼,形成了自己独特而完善的笔墨结构。

笔法与其说是一种技术系统,不如说是如何控制身心的对时间体验的方式,是一种自我操练和自我塑造的方式。在当下的时间过程中,凝神、注力、关注笔与笔之间连贯而复杂变化的关系,使精神的频率透过柔软的毛笔纤维万豪齐力,而古人所达到的精神自由的高度则留存在笔迹之中。这也是为什么禅宗和尚的临终绝笔凝聚了其一生的觉悟,中国传统则透过一根线的打造和磨练,而抵达精神体验的阈值。书法成为一种生命的形式,并且与中国画的结合,在中国的历史上出现,并不是偶然,是在西方的形体、图像和色块基础上建立和发展出来的另外一个精神力量的出口,一条独立的审美体系和自我训练的身心道路,依赖笔的运用所建立起来的生命力和精神微妙的结构。用笔亦是一种高难度的实践技艺,无论是从自我技术,审美规范,还是精神觉悟方面,成为被现代主义革命泼出去的脏水里的孩子,需要我们在回看传统的时候,重新审视和对待。林海钟笔精墨妙的探索和其他在用笔上不断实践的艺术家们,为我们当代人打开来依然可以进入古人探索自我的路径,通过自我技术,训练身心,从而达到的自由状态。

《笔法记》中云:“水晕墨章,兴吾唐代”,其墨法依然以染色视之。林海钟在此基础上,结合后继历代的画论,则提出“笔即是墨,墨即是笔”,用墨、用色亦需有笔的观点。唯有在墨中用笔,才能如石涛所言“墨海中绽放光明”,其实践在荆浩的基础上已有推进。

三、“思、景”与“四品”

《笔法记》中云:“思者,删拨大要,凝想形物。”是关于整幅作品的主观性的取舍经营位置,和凝神观想式的感悟意境的营造,“景者,制度时因,搜妙创真。”这里有格物穷究山川之理的意思,遍及诸物像之妙,进而透显真相。四品是对“思”和“景”的进一步评判标准的阐明,其最高标准是“神者,亡有所为,任运成象”。表现了具有道家意旨符合的天道自然而然的生化概念。一切以无为而为的混沌组合的偶然性概率生成,是一种自然状态下的生成运动。可以理解为阴阳之气化现而来,是一种先在之理。“妙者,思经天地,万类性情,文理合仪,品物流笔”。则强调了山水画自上而下理性观看世界的视角。荆浩对松、柏长势特征结合“比德说”进行了详细论述,对楸、桐、椿、栎、榆、柳、桑、槐不同树种形质各异的生物多样性的观察,峰、顶、峦、岭、岫、崖、岩、谷、峪、溪、涧等地形地质的观察,雾云烟蔼的气象现象观察,说的是天地万物的经验内容所成,表现了一种尊重客观经验和自然规范,基于万物性相之体相二分的结构,观察天地万物自然生成之理,从天理化现到山水图景,俱有儒学义理的世界观特点。“奇者,荡迹不测,与真景或乖异。致其理偏,得此者,亦为有笔无思”。结合荆浩后面对其他画者的评价,可见他对“思”与“理”的重视,现实与理论世界的秩序变得十分重要,强调山水画的自然生成的秩序世界和现实途径,也对与真景违背的乖异的审美取向表达了一定程度的批判。“巧者,雕缀小媚,假合大经,强写文章,增邈气象。此谓实不足而华有余。”对于工巧小媚和僵化作伪的强烈鄙视,把作品内在的与大道契合提到了绝对的位置上来。现象的背后的真相是超越一切色相的“性”、“理”、“道”,非一切表面上的工巧所可及。

比较稍晚的宋代画论郭熙的《林泉高致》中对山水境界的描述:“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园,养素所常处也;泉石,啸傲所常乐也;渔樵,隐逸所常适也;猿鹤,飞鸣所常亲也。尘嚣缰锁,此人情所常厌也。烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。……然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也。不此之主而轻心临之,岂不芜杂神观,溷浊清风也哉!”

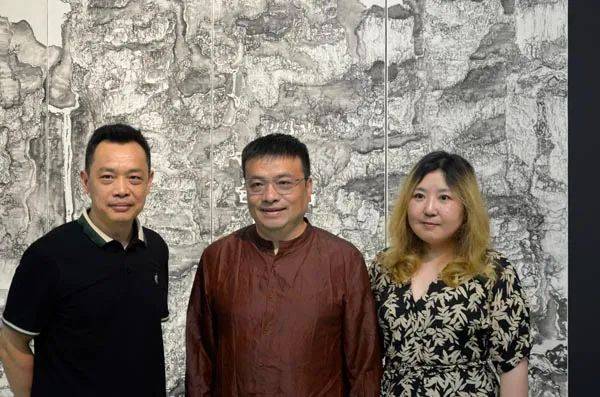

山水于五代两宋期间,即尽性、达理,亦可通情,于离世绝俗之地,舒隐逸遁世之情。这也是林海钟一种基本的心灵状态,古仁人之规范于多年来的研习之中竟一一破境,于山川中探究穷理,颐养烟霞之志,乃是安置人生的一个恰当处。伴着对《笔法记》的阅读和理解,品读林海钟数次太行山之行的满纸灿然的精彩画作,还有范厉老师所剪辑对太行山行旅的视频纪录和高津在全世界图书馆拍到的历代《笔法记》的版本,邀约我们进入到林海钟所打造的体道之所,造化之境。

2023年8月13日于杭州