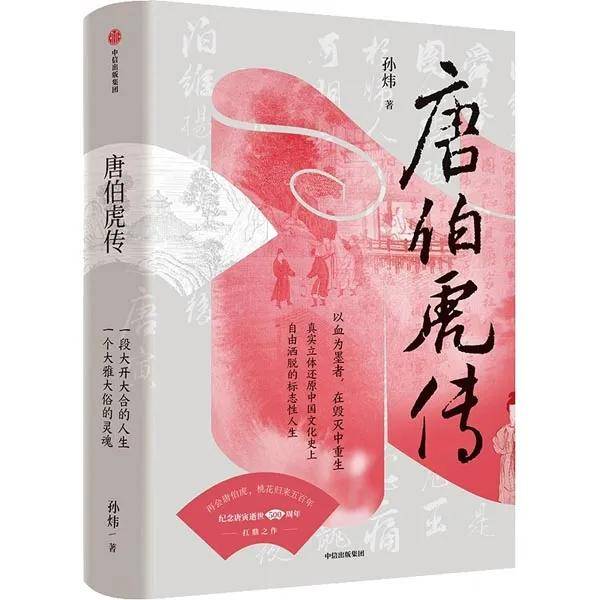

人民艺术 | 写准一个人物 绘就一方世象——读孙炜新作《唐伯虎传》

发布时间:2025-06-27 11:37:36

孙炜的新作《唐伯虎传》是他十多年来完成的第5部重要人物长篇传记,这部书也实现了他的心愿,即为“划时代的艺术大家”“首屈一指的明代两大才子”唐伯虎、董其昌分别立传。在给董其昌立传时他说:董其昌是“一位连远足都须向人借钱的穷书生”,最终却成为“德高望重的文坛领袖”,但“这个人实在太撕裂,有人夸他艺术大师,有人骂他流氓恶霸”,“注定他是一个极为重要又很复杂的人物。”而今次为“江南第一风流才子”唐伯虎立传,孙炜同样选择了一个复杂而重要的传主。与董其昌相比,唐伯虎还是一个被深度“符号化”的人物。因为唐伯虎在一定程度上已被家喻户晓式的“先入为主”,给传奇化、刻板化和概念化了。为他立传,必须有更充分的史料、更多耐心、花更大力气去“剔除浮相、还原真相”。孙炜为此耗费了十余年心血。

说到唐伯虎,民间印象就是“点秋香”,就是“风流一段谁消受”的青楼夜眠,就是“迎娶青楼沈九娘”的离经叛道,就是“酒醒只来花前坐,酒醉还来花下眠”的桃花坞,就是“睥睨一切”的浅薄轻狂和玩世不恭。或者正好相反,他是少有的“一第不足毕其长”的当世奇才,“首领明后期画坛”的划时代书画大师。总之,五百年民间演绎,唐伯虎已披满“奇光异彩”。而后世文章著作、戏剧影视,更“过犹不及”地按照“民间意愿”“市井趣味”进行再定义、再塑造,进一步将之“脸谱化”和“深度概念化”。在民间,唐伯虎已不是丰姿楚楚、倜傥潇洒的“风流才子”,而是只剩“风流”两字。

《唐伯虎点秋香》剧照

与以往同题传记明显不同,孙炜更多地用“学者般”详实的史料、“作家般”全景的描绘、45万字之巨的传记体裁,严肃严谨地还原了一个复杂人物,跌宕有致地描绘了一个独立灵魂,并通过最大程度的史料收集,再现了人物的历史真实,就像学者何家英评论的那样“或是所见唐寅传记中最接近历史真实的一部”。

在孙炜笔下,唐伯虎是一个天授奇颖、平民出身、性格放浪的天才少年,然而他命运多舛。25岁,唐伯虎就“哀乱相寻”“丧车屡驾”,一年多时间“六口之家”痛失四位至亲。好在行为放浪却“尝负凌轶之志”。29岁达到人生光耀的顶峰,荣膺解元。但祸从天降,30岁即身陷“会试舞弊案”,人生突现“悬崖式跌落”。在历经“迷惘幻灭”的重大精神打击、彻底失去天下书生视之为唯一“正途”的“进身之路”后,33岁的他不得不“末路求生”,通过“鬻书卖画”走上职业书画家的“拓荒之路”。不过,这一“无选之选”让他“甜尝”了书画创作的才情迸发,也“苦尝”了生活的艰辛起伏。然而他注定是个“人言死后还三跳,我要生前做一场”的不凡人物,内心深藏的“科场不甘”,仍使他在45岁时险些在“宁王之乱”中付出难以承受的代价。可幸的是,他的非凡才华与刻苦精进,不仅创造了划时代的艺术成就,也救赎和慰藉了他一生未变的“名不显时心不朽”的人格精神。但个人力量终究无力抗拒一个时代和个人命运的狂风巨浪。晚年唐伯虎一方面“年来避事缩如龟”,一方面“只当漂流在异乡”。54岁去世时,还需要亲友凑钱为他安排后事。

写唐伯虎,难点并不在他人生的跌宕多变,真正难点反倒是他始终摇摆于矛盾与冲突的两面。才情横溢又命运不济,深省自励又肆意放纵,脚踏实地又浅薄狂傲,精研诗画又迷恋青楼,安命顺变又不甘平凡,反叛世俗又难舍正途。孙炜的成功,恰恰是看到这绝然相反的两面,恰恰在于他直面这些矛盾的本身,并深究细研这些矛盾产生的起因和根源,特别是追寻和破解“矛盾何以统一于传主一身”的深层原因。比如,他不吝笔墨描写了唐伯虎高中解元后“人来疯”般的亢奋。在某尚书一句“当以魁解处之”的赞语后,连珠炮似地撰写数十篇《广志赋》,以竭力自荐、展露才华。以及滞留南京的数月中,忘乎所以地整天出没于“繁花流莺”之地。而相反,在误入宁王府面临杀身之祸后,又不惜装疯卖傻、自辱示人,以求逃过一劫。更“反常”的是,他在近50岁的知天命之年,竟然反拜与之同龄的好友文徵明为师,“寅师徵仲,惟求一隅而坐,以消镕其渣滓之心耳”。而其时,唐伯虎是“天授奇颖,才锋无前”,文徵明是“三十多年科考,八次落榜,大器晚成”。唐伯虎就是这样,幻灭时“尽把金钱买脂粉”,觉醒后“镜里自看成大笑”,失落时“半醒半醉日复日”,励志后“再挑灯火看文章”。他充满情绪,充满反复,也充满真实。孙炜正是通过种种对立的矛盾反差和冲突对比,让笔下的传主丰满而真实、冲突而可信。

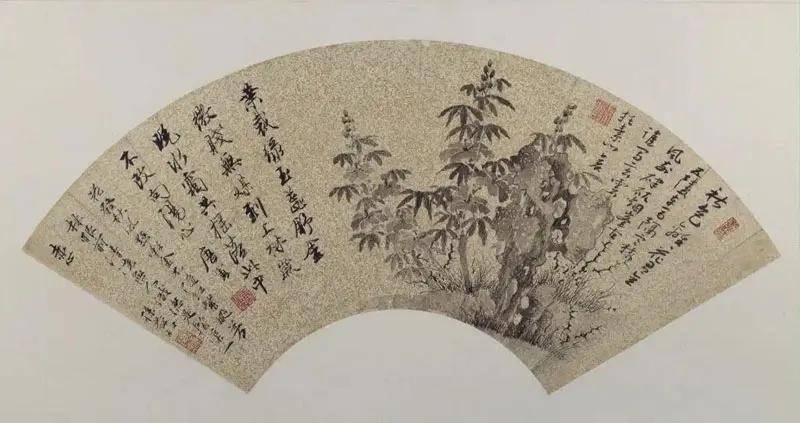

唐伯虎《秋葵图》扇页

在这本书里,孙炜还精心铺陈和解开了一个“萦绕在读者内心的重要谜底”,那就是像唐伯虎这样一个行为放浪、性格反叛、狂傲不羁、情绪起伏、“许多性格行为都与天才因素强烈对冲”的“末路之人”,为什么反倒会获得巨大和前所未有的成功?他的成功除了不可忽略的“狂生非真狂”的个人因素外,深层次的时代和社会因素又是什么?唐伯虎在跌宕起伏、幻灭重生的人生中,其背后重要的推动力量是什么?这些问题往往是人物真实和历史可信的关键支撑,是人物传记作品的重要底色,也是此类作品避免“流水账式生平书写”的最大难点。孙炜与其他作者不同,他恰恰在这方面投入了极大关注、倾注了浓重笔墨、展现了独特视角。比如,他看到了明中期“政治开明、社会稳定、民间生活相对富裕”的特定时代背景,发现了弘治年间“年均财政收入是永乐年间的8倍之多”的强劲经济支撑,梳理了当时艺术创作和艺术品收藏兴盛的必备条件,描绘了明中期商品经济萌芽背景下“书画艺术品市场从萌芽状态彻底苏醒、呈现出勃勃生机”的市场环境,解释了职业书画家“以画谋生”得以生存发展的现实可能。同时他还清楚地看到苏州地方“名士主持、俊士荟萃,鸿儒硕彦、代不乏人”的文化气象,苏州书画界“名家林立、前映后照、诗画成就、引领全国”的人文氛围,苏州文坛“前辈汲引后进,而后辈亦皆推重先达”的温良士风,苏州文士间“突破地位、年龄、辈分的限制,以文会友,以文求师,互相提携”的文化传统。尤其看到了少见的苏州“文人圈”前辈对后进甚至“浪子”近乎“亲子般”的社会包容。像文徵明之父、苏州士绅文林,对唐伯虎“视之如子”“一闻寅纵失,辄痛切督训”;苏州状元吴宽,以二品老臣的身价为“会试舞弊案”后的唐伯虎写求情关照的《乞情帖》;对傲气十足甚或冒犯的唐伯虎,吴宽非但不生气、反而惊呼“苏州还有这等人才”,等等。苏州的同辈好友也都赤胆真心、直面规劝。像祝枝山,喊出“褫襕幞,烧科策”来警醒和棒喝混日子的唐伯虎;文徵明不惜与之绝交来反对和规劝他的“大逆不道”,等等。正是基于这样的丰富史料、独特视角和关键剖析,书中的唐伯虎才抹去“人为光环”而变得现实,剔除“传奇夸张”而变得真实,也让读者真正找到唐伯虎得以重生的本质原因。这也是这本传记的着力之处、成功之点和价值所在,也是作者孙炜独到的审视眼光和深厚的研究功力。

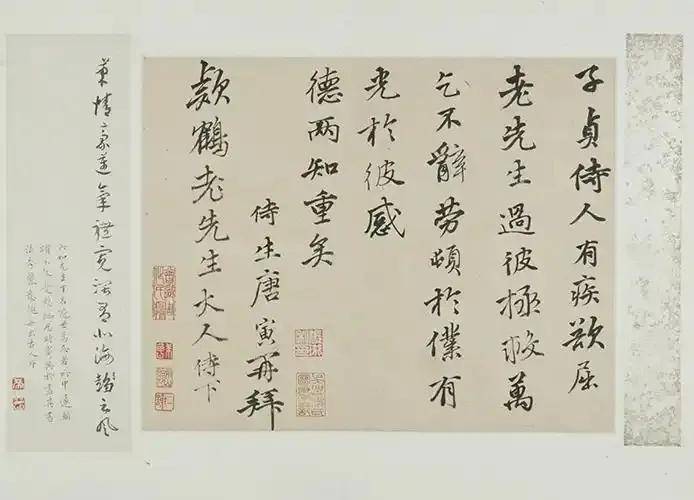

唐伯虎《行书致款鹤》手札

其实写人物传记,致胜法宝还是对史料的充分占有和对史料的深层发掘与发现。现在写史普遍“四缺”:缺一手史料,缺客观可信史料,缺基础和活态史料,缺对现有史料的甄别。而孙炜的成功,就在于他成功扩大了一手史料,有效扩充了可信史料,广泛补充了旁证史料,甄别剔除了讹传与演绎史料。孙炜阅读与参考的史料十分广泛,从明代正史到地方文献、从传主文集到年谱尺牍、从人物小传到家族宗谱、从诗画题跋到旁人评价、从传主主线到关联人物、从当世记述到后世评说、从历史馆藏到境外收藏,几乎无所不包、尽可能覆盖。孙炜甚至从同学孙思和家里的一本厚厚“账薄”,发现了唐伯虎于某一时期集中创作的“作品清单”。如此了得的细致功夫实在令人称奇。尤其值得一说的是,孙炜还超越一般传记作者“就文字找史料”的惯常做法,花更大功夫去寻找和开拓另一种“观察路径”,即通过“锚定遗存至今的那些重要作品”去“追寻那些已经远去的人物与事件”,让“不会说话”的书画作品“竭尽全力还原他们真实的样貌”。比如,正德元年唐伯虎所绘的《王济之出山图》,不仅在作品中看到了他“树石学李唐,人物仿公麟,而车中传神,不减长康”,用心继承历代前辈传统画风的艺术追求,而且延伸解读了唐伯虎与名相王鏊之间深厚的师生关系,以及当年唐伯虎“借船追随”“千里礼送”王鏊进京上任的名人轶事和历史名场面。此外在作品长卷及题跋中,还深入发现了苏州名流圈祝允明、徐祯卿、张灵、吴奕、卢襄、朱存理、薛应祥等人物的题咏作品,侧面反映出当年“名士雅集”的社会风尚和文人圈的人物关联……由一幅作品读出如此之多的历史信息,这是以往单纯文字史料完全难以达到的效果和高度。而对此种“纪事类书画手卷”的细腻解读,全书比比皆是,自然也惊喜迭出。这可能也是这部传记的一大显著亮色。而这亮色,又完全基于作者30多年在艺术品收藏鉴赏界的长期扎根和深厚积淀。

唐伯虎《枯木寒鸦图》扇页

孙炜是一位艺术收藏史研究学者、资深媒体人,但同时也是一位深谙文学之道、著有长篇小说的实力作家。他凭借作家特有的驾驭“多人物、多场景、多线索”的复式叙事能力,使这部“带有史料考证”的人物传记较一般作品更厚实,也更具文学性和可读性。全书布局既按时间线、心理线,又按事件线索、情绪发展,多线统一、灵活穿插。这样,不仅打破了刻板的时间走线和按生平大事单线铺展的机械枯燥,又时刻抓住读者的关注力、求索欲和兴奋点。从全书章节名称看,也是虚实相间、灵活多样。有写实的“南京解元”“会试舞弊案”,也有写虚着意的“生活不相信眼泪”“人生如戏不是戏”。印象尤其深刻的是,他“多人物线设置”的苏州文人圈群像塑造。在整个作品中,真人实名的人物多达数十位,上到政坛名流、文坛领袖吴宽、王鏊;下到秀才布衣刘嘉、朱存理;横到书画大家沈周、李应祯、祝允明、仇英,纵到与唐伯虎命运交织的至亲好友,张灵、文徵明、徐祯卿、都穆、徐经、王宠等,苏州文人圈几近“一网收尽”,而且都“贯穿成线”。而从叙事线索看,他巧妙地将“明中期政治经济社会的演变、苏州文人士大夫阶层的生活生态、明代科举制度的形式内涵、中国绘画史至明代的脉络线索、吴门画派的师承关系、中国书画收藏第二高峰期的兴盛变化”等广泛的背景线索,复杂而清晰地交织于主脉主线,丰富而厚重地展开其“庞大的时代叙事”。这也使得这部作品除了人物传记的本体外,还可以当作明代经济社会史来读,当作文化史、书画艺术史、艺术品收藏史来读,甚至可以当作明中期苏州地方文化的“精致读本”来读。在写作手法上,更是灵活多样。比如,大篇幅使用“反衬”手法。传记中特别铺陈描述了一批唐伯虎同时代的“圈中人物”,像同样是才子但比唐伯虎更“放浪”的酒友张灵、与唐伯虎同列四大才子但“大器晚成”的文徵明,等等,孙炜通过精心设计的“对比叙述”甚至“交织描述”,通过对他们性格特征、处世特点、志趣追求、价值选择以及成长轨迹的对应描写,反向突显唐伯虎与他们的差异区别,塑造唐伯虎更为鲜明的人物个性和独立行为。其中对同陷“会试舞弊案”的同行考生徐经、主考官程敏政“悲凉结局”的对比描述,更反衬了唐伯虎及时“摒弃功名、投身书画”的正确和明智选择,也从一个侧面反映了唐伯虎最终成功的因果必然。这是高超的叙事驾驭方式与功力。

唐伯虎《步溪图》轴 请横屏观看

作为作家,孙炜还有一种对人物心理变化细腻捕捉的独到能力。历史人物离我们已经遥远,捕捉收集他们生平中的重大事件,可能比较现实。而要捕捉他们微妙的心理变化,似乎不太容易。但孙炜具有作家特质,他完全不满足于仅对人物“粗枝大叶”的事件描写。那种对人物传神出彩的情感捕捉、对人物形象的深刻塑造,才是他更为着迷的追求。全书中,孙炜以他厚实的功底、充分的前期准备,在唐伯虎每一个重要人生时刻都找到了相应的最具意味的细节史料。比如,父母双亡后的内心打击“杀身良不惜,顾乃二人怜”,高中解元后的忘乎所以“红绫敢望明年饼,黄绢深惭此日书”,进京会试前的志在必得“功成事遂,身毙名立,斯亦人士之一快”,“会试舞弊案”后的悲忿无奈“人生不忍将奈何?”,人生低谷时的精神迷惘“是非颠倒人间事,问我如何总不知”,职业选定后的内心平静“生意宜从稳处求,莫入高山与深水”,创作进入高峰期的畅怀得意“千金良夜万金花,占尽东风有几家?”正是这些对“感情起伏”的细腻捕捉,使得我们看到了一个真实且可与之对话的鲜活人物。可以说,所有的真实都没有情感更真实,所有的史料记录都没有情感记录更生动。这也是这本书与众不同的亮点。

孙炜还有一个重要贡献,就是对历史疑点的求证甄别。这本是史家的任务。但作为历史人物传记,尤其是已被民间“带偏走远”的传奇人物,“正传不正、正传存疑”总是缺憾。比如,作为唐伯虎人生重大转折的“会试舞弊案”,其告密者究竟是谁?是明清文人笔记中纷纷指向的同科考生都穆吗?为求证真正的告密人,孙炜从“会试后唐伯虎与都穆的关系变化、受害者徐经家族和唐伯虎的师友们如何看待都穆、唐伯虎女婿王阳的说法是否可信”等多个关键视角进行严密论证,俨然是一篇学术论文和探案小说。再比如,已被民间完全强加附着的“唐伯虎点秋香”,他也同样以详实的史料和可信的逻辑进行了“正本清源”,找到了“张冠李戴”的“张家”与“李家”。特别是孙炜还找到了后世杜撰者之所以将之“混淆拼凑”的起因和由头。而从人物传记写作的本身来看,这种融史学考证与文学描绘于一体的写法,也事实上拓展了传记写作中新颖的具有思辨和力量感的书写样式。

《唐伯虎传》是一本耐读的传记。它根植于史学与艺术史、收藏史等研究的基础土壤,同时又充满文学创作的塑造力;它坚持从还原人物“历史真实”出发,透过时代的迷离曦光,一路穿行于纷繁特殊又起伏多变的转型年代;它以苏州为舞台,聚焦并呈现了明代苏州具有“现象级”意义的一方社会世象。

(作者:李亚雄,常州市地方志办公室原主任)