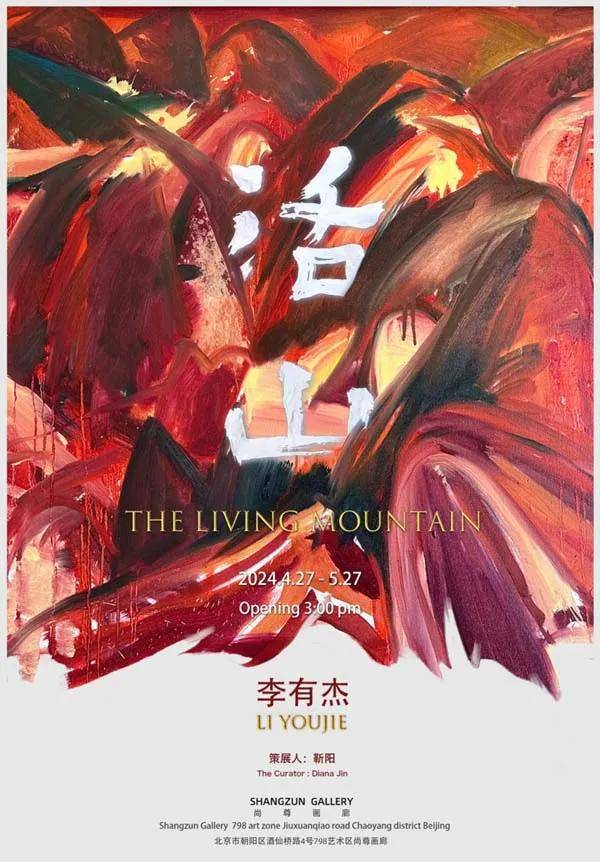

人民艺术 | 现场:批评家贾方舟关于李有杰个展“活山”的评述和研讨会全纪录

发布时间:2024-05-26 07:14:43

“他自己内心有一种想诉说的东西,所以他通过这样一种方式,通过他人生中跟山这样一种纠缠不清的关系,通过这样一种形式表达他内心潜在的情感。”

——贾方舟

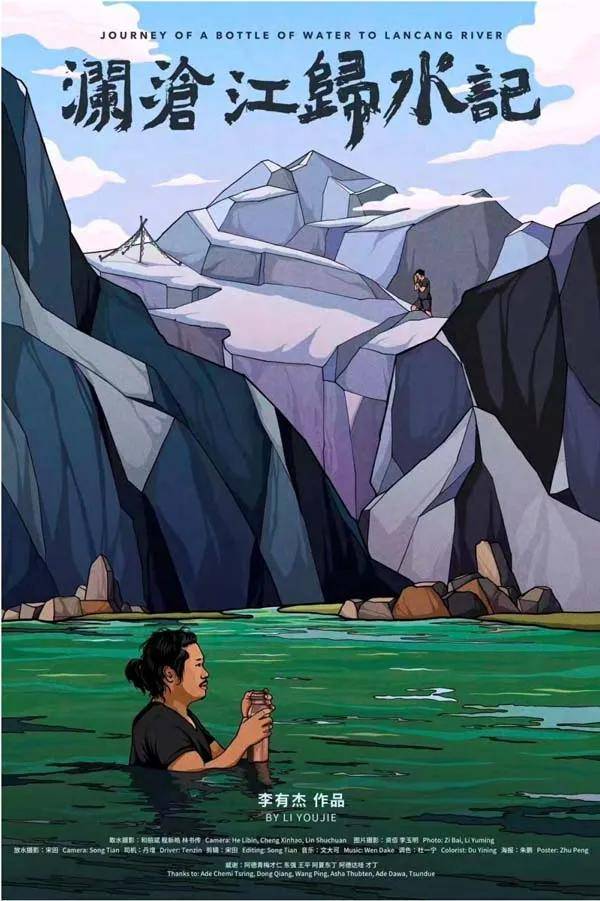

批评家贾方舟在展览现场观看李有杰行为影像《澜沧江归水记》

对谈嘉宾(左起):云峰、张小芮、胡婷婷、王峥、李有杰、靳阳、孙宇

时间 :2024年 5月4 日 下午3点

孙宇:谈到这次展览的感受,我想先谈一下艺术家本人。我引用云峰之前说过的一句话,有些艺术家在公众面前扮演着艺术家的角色,他们带给观众的是艺术家身份的存在,他们打破传统观念,为我们提供新的思维模式和理解方式。他的纯粹性和对艺术的热爱,无疑为我们树立了榜样。他在创作过程中不讨好观众,更遵从内心的态度,所以他很多时候是我们艺术家的一个模范型的人物。

这次展览是李有杰这么多年来绘画的阶段性的一个成果展。单从直观的形态来说的话,我觉得跟现在整个艺术圈中的大部分的艺术品的一个面貌还是有很大的区别的。

靳阳:我是去年到云南昆明的时候去拜访艺术家李有杰,在他的工作室看到这批作品的第一反应就是“哇,能量太强了!”当时我就被他画的山的能量给震撼了,所以当即就决定在北京给他做一个展览。

李有杰是纪录片导演,拍了很多非常震撼、非常深刻的纪录片,因为他自己本身在云南这个成长背景,所以他对民族、乡村的许多问题都有深入体验和感悟。他的洞察触及了中国许多深层次、整体性的问题。从他描绘的山川中,我感受到了一种源自他内在的能量的表现。这种强烈的能量正是他作品中散发出的震撼人心的力量。

纪录片是一个叙事性的语言,但是绘画是另外一种语言,是非常直观的表现手法,对于他做记录片,绘画是一种补充,也是一种完善,我觉得它是理性和感性双重认知的结合。

胡婷婷:我补充一些,首先是艺术所带给我们的力量,它不只是由形式所决定,形式和内容是二元一体。但是形式的变化,会因为每一种形式所增加的复杂性而传递出不同的能量。李有杰从拍摄纪录片到画画,是从线性叙事变成了一个悬置在空中的瞬间的叙事,这是它叙事形态的变化。

第二个是他从与人和村庄的连接变到了他与山的连接。整个展览的叙事当中,既有他的纪录片触及社会现实以及人文故事的一部分,又有绘画的、精神性的这一部分,而且还有触及到整个澜沧江的人文地理、宗教信仰的行为艺术的影像,是一个小巧而全面的展览。

红⾊⼭洞

Red Cave

Canvas oil painting

40cm×50cm

2019

李有杰:我的工作大概是分两部分,一个是纪录片的这个部分,2005年到现在,在我出生的村子拍纪录片;另一个是绘画,其实我一直都在画画,2006年离开云南前做过一个纯架上个展之后就从来没有对外呈现出来过了。这批绘画,缘起呢,就是疫情前我从北京去了印度。然后在印度的时候,疫情起来了,就回不了北京,就回去了昆明,昆明待着就挺想画画。

我这个纪录片跟那种我们所谓的许多独立纪录片其实也不太一样。对于纪录片的传统,通常会面向社会去解决社会问题,但我的其实从一开始,比如说《阿佬的村庄》,这个第一部长片,其实是面向我自己内心的问题的。可能因为青春期内心敏感,或者说对父母的感情需求多,但父母没给予足够的满足,这导致了一些隔阂,关系越来越不好,甚至在饭桌上都不太说话。当我进入大学学电影专业,当时就想,既然我与父母的关系好不了,又断不掉,那就去解决一下吧。于是,我拿着一个DV就回去了。但其实并没有那么容易,回去后挺难的,我就被困在了这个状况里。

我跟我奶奶关系特别好,每次决定在外勤工俭学回家了,但是春节前奶奶一个电话过来,叫一声小名,我立马就告诉她明天回去。所以我奶奶是一个链接,把我就踹回去弄这个纪录片。后来我奶奶2007年走了,那村里面又冒出来一堆老人,像我奶奶一样的语调情感和我说话,然后我就断不掉,就一直持续拍到今天。

另外一部分就是绘画,画的这些山。和山的关系,除了我出生在山地地区以外,我有个习惯已经超过十年,每年两三次,往喜马拉雅,往青海、四川、云南的藏区。无数次这种经历以后,这些山的形象,是在血液里边又出来的东西。西南那些民族的语言好多我都听不懂,他们对我来讲像外国人一样,但是我回到云南以后,我突然发现他们很容易就拥抱,很容易就喝酒醉。

他们对生死、对一片树叶的认知,跟我这种汉族村子里是不一样的。我突然出来一种觉悟的感觉,那种觉悟不是佛教的觉悟,是肉身的觉悟,是肉身对这个西南大地的觉悟。我突然串起来了,就是这些民族他们的天地观,对万物的态度,其实他们是大同小异的。比如道家讲的天地、气脉,其实在西南,如果你进去以后,就会发现那个系统里面有某种层面的相似性。再比如说云南彝族,我在云南请教过很多彝族学者,我的问题是彝族最基本的信仰什么?一个人告诉我彝族信仰老虎,因为他们叫裸罗,裸罗彝语就是老虎;另一个人说彝族人信仰道教,道教传进去了,他们改良一下;还有一个说彝族信仰的是萨满。但是我其实又在彝族的庙里边,看到的大黑天神像,神像手印,手里的太阳、月亮、杵刀之类的,就是大黑天神那样。这让我更加坚信了我的感性认知。

我觉得我似乎在探索一些东西,我对山地的印象发生了特别强烈的改变。不然的话,我会用我在北京,或者说在一个更大的文化圈层中的视角来审视云南,审视我的家乡,审视西南。但是,当我有了这种认知以后,我对云南的那片地域,我不会用抽象的方式来描述,就像雨水洒在干涸的土地上,我感觉我融入了其中。

胡婷婷:我觉得您提出的那个整个大西南可以连接各个地方不同习俗和不同信仰的、具有超越性的、山地文化的视角,是有很大的潜能。

现场的王峥有个作品集叫做《山地摇滚》,还有一个年轻诗人方商羊,新出的一本英文诗集叫做Burying the Mountain (埋山),你们三个有一个共同点,就是你们都是西南的。我认为在学术界,艺术、人文、文学的同源还没有形成一个庞大的一个叙事体系,就是山地文化。但是在我身边都出现了,三个创作者都在这个话语系统里面进行创作,我们如何去阐释它,我觉得这个非常宝贵。

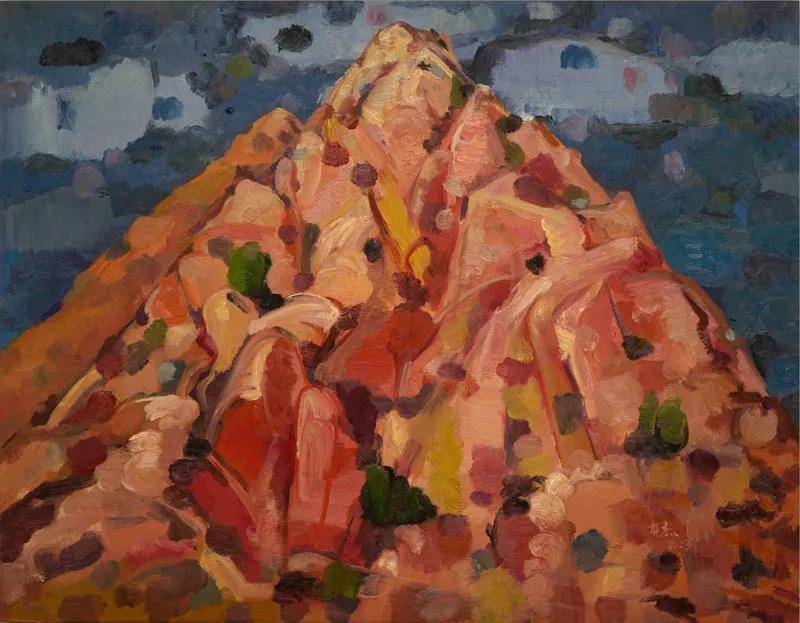

红⾊⼭群之⼆

Red Mountain Group 2

Canvas oil painting

90cm×60cm

2020

王峥:我叫王峥,现在是在新加坡南洋理工大学读艺术史的博士三年级,我研究方向是当代亚洲艺术史和理论。刚才胡婷婷老师提到的我的书是在台湾出版的,叫《山地摇滚》,确实我自己也很关注山地这个主题。我写这本书一方面因为我是桂林人,在桂林出生长大,我又是瑶族,瑶族被称为大山的孩子,所以瑶族跟山的关系是非常近的;另一方面就是像西南很多民族啊,这彝族啊,仡佬族啊,拉古族都是跟山有一种超越物质性的一种精神性的联系。

刚才胡婷婷老师说了这个山地文化,我把它扩充一些,就是我觉得其实中国艺术它是在几个地域文明或者文化之间的一种碰撞或者是交融。至于怎么样的碰撞交融,也是我这几年我才感受到的。一方面是西南山地或者西南地区代表的那种山地和那种码头文化,这是一个文化系统;第二种文化系统是这个江南和华北平原汉族地区,它所代表的平原农耕文化;还有第三种文化是广东福建他们沿海所代表的这种海洋文化,这是中国三种代表性文化。我觉得在某种意义上,大家讨论第二种文化是特别多,或者成为了某种主流。但是第一种文化和第三种文化,好像是被压抑住的。我认为特别是今天所展现的西南山地的作品,实在值得深入探讨、进一步扩展,甚至可以发展成为一个独特的文化群体和艺术生态。

我想分享一下我对这组作品的个人感受。首先,您作为纪录片导演,对油画创作也如此得心应手,这确实令人钦佩。如果比如说你把这些画放在电影院里,他可能会就变成一个非常更完整的、像一个多媒介的交响乐式的感受,我觉得这是非常好的。

⼈世须弥⼭

Sumeru Mountain on Earth

Canvas oil painting

90cm×70cm

2023

第二点就是,我特别喜欢这个主题叫做The Living Mountain,我觉得说“活山”,山是活的。大家都知道,特别对我们东亚人来说,中国、日本、韩国、印度,跟欧美不同,会有一种更精神性的联系,这个当然起源于这个我们的佛教、道教、儒教,或者是这个少数民族万物有灵的这么一种影响。在这个作品里面,我其实看到两条这种所谓的山水画的洞见,一个洞见当然是就是中国东亚,我们东亚的这一套山水的绘画中对于山的理解;另外一个洞见,其实是从文艺复兴以来,或者从巴洛克以来,绘画中的山与我们是不一样的,比如说阿尔卑斯山,它只是作为一个伟大的背景存在,或者它只是作为蒙娜丽莎里面的一个背景存在,是作为被征服的对象,它不具有生命性。但是对于东亚来说,我们不征服它,我们要融入它。所以这两个观点其实在这里有碰撞。您的作品也不完全是这个山的自然形态,其实我看到很多具有生命性的东西。

关于我们不论是东亚的山水画传统,还是西方的山水画传统,都不能仅仅被称为山水风景画传统。对于这个自然化传统的用色,我一看到,并不会马上联想到昆明,因为昆明是春城。相反,我可能会想到像美国死亡谷那样连绵不绝的山脉,或者是内华达州沙漠中的山脉,甚至是火星上的某些地貌。这是因为其中蕴含了某种超现实的元素。一方面,它的用色独特,另一方面,作品中融入了许多人形的意象,这些元素共同表达了作者个人的丰富情感,以及韵律和强度。我非常欣赏这一点。

胡婷婷:大家好,我叫胡婷婷,我是一名大学老师。在跟李老师深入交流了他的纪录片项目后,我受到了启发,想到了Virginia Woolf的那句话:“I'm rooted, but I flow.” 在我看来,这句话中的“root”部分与李老师的社会性很强的纪录片部分相呼应,他深入探索了自己的根,展现了那盘根错节的形态是如何生长起来的,而且他那个沉重的根又是如何跟周围整个村庄的老人发生关系的,就是那样一种扎根的疼痛感和沉重,我觉得是非常强大的,对于中国整个现在的现实都是非常重要的一部分。尤其是考虑到李有杰老师特殊的人生经验,我觉得能有这样的人生经验,并且用艺术的手法去捕捉它,而且在那么长的一个时间跨度里面,2005年到现在就去拍这样的一个东西,我觉得他注定可能是要成为一个划时代的作品。

第二点就是I flow。这个就是我看他的这些画作,画这些山的感觉,就是当他一方面是深深扎根在故乡,另一方面他的心灵,他的精神追求,他的情感。其实是蓬勃的、是流动的,就像他画的这个山的这整个的一个形状,它不是一个现实主义,非常真实的去体验那个山,而是他充满了情感印记的一个山的这样的一个体现。同时我有一些臆测,就是我觉得这个用色像王说的一样,它不是我们理解的传统的那种山水画的那样的一个意境,好像是在整个庞然的大世界中去消失,或者是一个非常渺小的,我反而我觉得好像李老师画的这个山就是他的肉身一样,它的用的这个山的颜色既是泥土的颜色,也是肉身的颜色。

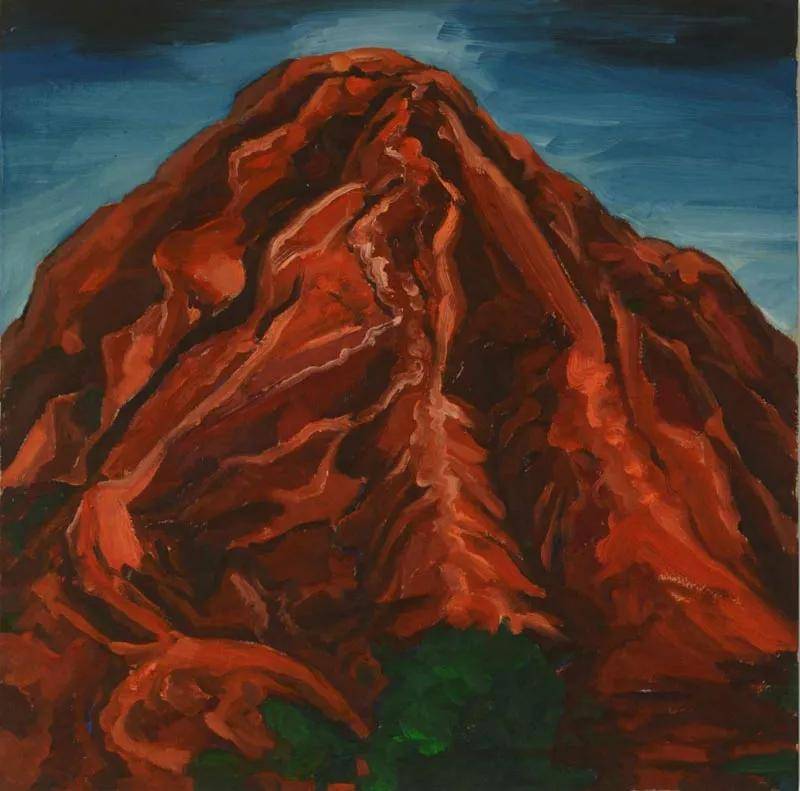

带蓝⾊天空的红⼭

The Red Mountain Under Blue Sky

Canvas oil painting

90cm×60cm

2023

尤其是我第一次看这个展的时候。特别触动我的其实是上面挂着背后那件作品《带蓝色天空的红山》,就是一张完完全全山的形状不断地被模糊掉,取而代之的是好像是很多的类似于,在我看来就像手指印一样的东西,整个就是要爆满了,去触摸或者是覆盖,我就被那样的一种我认为是艺术的原动力所吸引和触动了。

张小芮:大家好,我是策展人张小芮,做艺术评论和业余拍纪录片。此前我了解到李有杰先生的作品更多地从纪录片的层面展开。他还积极参与世界范围内的各类影展和纪录片相关活动。当我看到这个展览的介绍,以及身临其境地参观时,我深感这是一个特别纯粹的展览。从这一次的前言也可以看到,前言不只是一个文章,而是一个蕴含了时间维度的感情与观察,还有时间在里面的一些思考和沉淀。包括整个布展,也有机地和这种山形的屋顶,还有裸露的木梁,以及厅堂的形式结合起来。

其次,如果你要画一个山,你可能会被惯性思维要求使用全开的,或者是两米的画框。但是,李有杰选择使用学生时期的那种物料,去构建了山的景象。他没有去建立一种纪念碑式的作品,而是创作了一种人文肖像,就像一部纪录片一样。

李有杰画的这些山其实也非常写实,因为云南确实有很多这样的红土地、岩石山等景观,但同时李有杰所画的这些山和画面本身也是流动的,就是像我记忆最深的,就是我们后面的这一张,我觉得它其实可以像柏拉图的洞穴,也可以像一个矿的矿坑,矿藏的场景,也像是一个电影场景,有火光,有流动性,有生命,可能好像里面在发生什么,会给大家一种猜测和探寻的意识。

⻩⼟⼭群

Yellow Mountain Group

Canvas oil painting

40cm×30cm

2020

云峰:大家好,我叫云峰,我是和孙宇、李有杰在研究生就在中央美院实验艺术读研究生期间的同学,比他们高一两届。我跟李有杰其实只喝过一次酒,但是就喝过那一次,我们在燕郊2018年的某一个晚上喝完,那一次我就觉得这个人是我很好的酒友。刚刚孙宇说的那句话确实是我说的,我说“有些人是艺术家,而李有杰在我看来是艺术家中的艺术家”。

在我心中是有这么一些形象的,就是这些人,我想到他们的时候,第一反应不是想到他们具体的作品,而是我知道这个世界上有这样的人。我就觉得我很有勇气去做很多事情。

我经常跟别人提起李有杰,但我很少专门和他聊天或者聊他的作品。我觉得当他出现的时候,他身上散发出一种特殊的气息,那种气息带有一种让人难以言喻的力量,反正他让我充满力量,就像靳阳所说的那样,他很有能量。

2018年,是我自己创作很困顿的一年,非常想要找到出口。在疫情当中,其实也没有得到答案。但是恰好在那段时间有两本书非常大的影响了我。一个是张承志的《心灵史》,是关于穆斯林的,然后一个就是《灵山》。灵山写作时间恰好在那么一个大的社会背景下,之后他去西南到处游走,当时我刚好在重庆,我看完这个书之后,我就觉得我要解决自己的问题,我必须自己想点办法,所以,我就开始不断的往南走,走到云南,然后后来去泰国北部。

其实刚才你们提到这个山地民族等这些话题在当代艺术当中的体现,今年在泰国双年展上他们其实有一个很重要的依据,就是那本很著名关于苏米亚高原的”逃避政治的艺术”,讨论的恰恰就是我们刚才所说的这些在整个东南亚地区的这些山地民族。我发现我也恰好在关注这件事情,所以我觉得有时候没有去聊具体我们在干嘛,我在干嘛,但是我发现心意相通的创作者,他们总是在某些点上是非常类似的。

第二是,我其实前两年跟另外一个做当代艺术的朋友聊过一个事,他说,其实山的意象在当代艺术当中,尤其是近些年当代艺术中是越来越少的,我其实当时不明白他说这句话是啥意思。他说因为自后现代以来,所有的文化特征都在告诉我们,那种由山所代表的崇高感以及完整的统一秩序感,在我们日常生活中变得越来越少见。如今,我们更多地面对的是琐碎、破碎、纠结和分离的事物。因此,当我们提及山时,它不仅仅是一个意象,更像是一种承诺、一种重负,以及一种非常理想主义的东西。李有杰本身给我的感觉也是如此,他身上充满了许多不同于2024年这个时代的人的状态,他可能跟一帮80年代的这些文艺创作者在一起是很和谐的。或者我想起有一天记得我去昆明见他的时候,拍了一张照片发朋友圈,我说我又看到宋江了,想起宋江在那个楼上的时候,就是我觉得真正的当代,我不认为真正的当代一定只是这种破碎感。

我也特别喜欢这个展览的题目,我会在心里反复揣摩对这两个字的理解。一种就是“一个山是活的”,这个很容易理解。但是我特别想说,这个活,它可能不仅仅是个形容词,也可以把它理解成为一个动词。要让一个山活过来,就像是在进行一场拯救行动。他本身可能被认为是死的,也可以被视为活的,但我们需要通过某种行动来揭示他的真实状态。这可能是一个展览,也可能是一场讲座,或者是其他形式的活动。无论如何,我们都需要做出一些努力来让这座山焕发生机。

两座⼭

Two Mountains

Canvas oil painting

90cm×70cm

2023

所以我不会去看李有杰具体的一张一张的画,我更多的是在想象他怎么在画。因为我无法想象李有杰在画画,我觉得那是一个很荒诞的场景,今后我会更多关注到他怎么把这个东西给呈现出来。我觉得他这次画的山,更多的是表达他内心的反应,是一种内心的表达、一种投射。

王峥:我补充两点。首先,我觉得刚才你提到的佐米亚高原的事情,是一个非常有趣的概念。这也与我们刚才讨论的中国当代开始关注西南性或边缘性的话题相呼应。这实际上涉及了我们如何从时空的角度提供新的理解,或者说,如何符合他所说的“异托邦”概念。这个异托邦既不是乌托邦,也不是反乌托邦,而是一个独特的存在。当我们进入这个异托邦时,仿佛从外界嘈杂、商业化的游客人群中走到了一个不同的空间,进入了一个异托邦,它给予我们一种独特的体验。提供不仅仅是一个所谓的心灵的休息之所,而且,在某种意义上,它就像刚才的老师所说,可以为你提供挑战现实的勇气和力量。

第二点是,包括这部纪录片和他的绘画,有杰老师的绘画对我来说,是一种空间性的想象,而纪录片、电影则是一种时间的艺术。将两者组合在一起,我认为他在不同的维度上补足了对世界的完整理解,这是一件非常了不起的事情。

澜沧江归⽔记

Journey of a bottle of water to Lancing river

Canvas oil painting

40cm×30cm

2020

最后,关于最近当代艺术中山的意象渐渐消失的过程,当代艺术,或者说当代中国艺术,为什么山越来越少,我觉得它其实不只是中国吧,世界艺术走到一个现代、后现代之后都有类似的现象。山,它所代表的非常经典的西方艺术的三个审美要素:sublime(崇高),beautiful(美丽),还有picturesque(画作)。像画中的山,其实是最经典的,甚至在苏联的那些社会现实主义画作中,山其实是一个sublime(崇高)的代表,是一个庄重的代表。那么,我们如何理解庄重呢?比如,你到一个教堂里面,你感受到的那种感觉,或者你到喜马拉雅山,你感受到的那个海拔,或者阿尔卑斯山的海拔带给你的压迫感,但是这种感觉并不会让你喘不过气,相反,你被一种伟大的感受所包裹和挟持,让你重新感受到自己是这个世界渺小的一部分,这就是崇高。然而,到了现代、后现代之后,西方的艺术家开始认为这种由山所代表的伟大和崇高需要被消解。

关于这个纪念碑的设想,从东方的传统来看,如果我们继续采用画山的形式,是否意味着我们只是在重复文人的那一套天人合一的传统?然而,我非常欣赏李有杰老师的一点是,他并没有重建一个传统的纪念碑。他并没有完全追随东亚最传统的山水或文人传统。我更多地感受到,它不能简单地被称为纪念碑,也不能完全被视为文人式的想象。它更像是一种生命力的流动,就像火山灰或熔岩在流动时捕捉到的瞬间。因此,在这个意义上,我个人认为,甚至连他的纪录片也不能被视为完全线性的。可以说,它是一种独特的表达方式,很动态的,但是我觉得他其实有很多的不同的东西同时在发生。

⼈世须弥⼭

Sumeru Mountain on Earth

Stone

2024

孙宇:接着王峥老师说的我要补充一点。李有杰跟我说过“我现在画画,很清晰我要达到什么状态,但是我现在没有做到”,虽然这个表述是模糊的,但他这个意向是很清晰的,我跟他在这一块的交流其实也是很清晰的,我知道他要达到哪一种状态。云峰说他认识的李有杰更多的可能是一个喝酒的状态,但在我看来,他更像一个瑜伽士的状态,这是在现代主义或者现代文明下很难理解的一种生活状态。

靳阳:刚刚云峰在探讨活山的那个“活”,其实,李有杰当时他在给这个展览取名叫活山的时候,提到了他有过一个经历。就是他有一次走到山里,在山里睡着了,当他醒来的时候,他突然看到面前有一个巨大的彩虹,这个彩虹立刻震撼了他。然后,他眼前不远处有几匹野马,其中有两匹离他很近,静静地注视着他。当他和这两匹野马对视的时候,他感到自己完全融入了自然和这个世界。从那一刻起,他对山的感受也发生了改变,完全不一样了。他说他能像他家乡的那些老一代的人一样,能够感受到山在笑,在哼,等等,就是说这座山本身真的是有生命的。

另外,刚刚王峥提到的中国传统人文山水绘画,人和山它是一种这种主观的表达。但是,从李有杰的绘画和他的经历来看,他是把自己融入到了山里面,其实对他来说,山的这种生命是一种客观的东西,所以我觉得这跟中国传统的这个人文的这个山水画也有一个不同点。这里面就蕴含了可以再探讨的社会性问题,关于环境的问题其实也是人和自然之间的关系的问题。

孙宇:其实当时我们和李有杰探讨这个展览名字的时候我们想了很多,但最终是定下活山,这出处就是过去有一个英国叫纳恩谢波德的作家,写过《活山》的一本书,他描述对于山的感知的时候,跟那些您刚说的征服大山的西方人是不一样的。我在青海的时候遇到一位瑜伽士,我当时给他看了李有杰的画,然后他表述了很多东西。他的家乡在青海阿尼玛卿,一座神山,他说山里面正在挖矿,当时说到这个例子的时候,他似乎非常感同身受,他说他的心很痛,这个痛不是说我们对一件事物感到悲伤,而是有某种生理上的痛,他是真实的看到那个山是一种活的状态。

独⼭

Alone Mountain

Canvas oil painting

60cm×60cm

2020

李有杰:今天我觉得每一位的发言对我都特别有启发,感谢各位老师今天的到场。我的工作跟很多人不太一样,对我而言,其实我好像被这个东西给反作用了,我工作得那么缓慢,深陷其中。像今天这种对谈讨论机会对我来讲是非常奢侈的,各位站在你们学科的角度来看一看,聊一聊,是做这方面工作多年以来,头一次,真的非常的感谢各位。

王峥:特别是我觉得就是在北京,这2024年的北京,就在华北平原,然后到处都钢铁丛林,在这个时候去想象山地,或者想象一个有生命的山地,我觉得是一件蛮浪漫、蛮勇敢的事情。

对谈嘉宾介绍

张小芮,专注于策展和写作,居住工作于北京。她的实践以展览、写作、纪录片、访谈等形式呈现。近期策划展览及项目:《奥地利现代主义绘画先驱克里姆特作品展》;《时间的温压》群展;受奥地利驻华使馆文化处委托的中奥拍卖论坛。

王峥(mohamstudio.com)是一位现居于新加坡和旧金山的武汉瑶族作家,艺术家,及策展人。本科毕业于美国莱斯大学纯艺术及艺术史双专业,硕士毕业于洛杉矶加州艺术学院艺术批评专业,目前为新加坡南洋理工大学艺术设计及媒体系博士候选人,并获得全额奖学金。他的中英文学作品获得国内外奖项及刊载,其艺术批评及史论文章散见于国外媒体及期刊。其艺术作品入选国内外展览,其中有2023年成都双年展平行展「感知地理」等。出版有《山地摇滚》。

胡婷婷,美国南卡罗莱纳大学比较文学博士,中国人民大学教师,专注于比较文学与世界文学研究以及当代华语内外的文化生产。论文、诗歌与散文散见于《国际比较文学》, Cha: An Asian Literary Journal, Rocky Mountain Review, 《美文》等。

云峰,2016年毕业于中央美术学院实验艺术学院,并获得艺术硕士学位。他的作品曾在北京松美术馆、民生美术馆、北京当代美术馆、盘子空间、上海明当代美术馆、OCAT深圳馆、陌上art、AITE线上艺博会、ON SPACE、西班牙CUVO视频艺术节等展出,还曾获得首届俊安实验艺术学术奖、丹麦EXTRACT-YOUNG艺术奖,并入围影像上海艺术博览会曝光奖。

孙宇,艺术家,本科硕士都毕业于中央美术学院实验艺术系,现工作生活于北京。其创作包括绘画,装置,影像,行为,在国内外举办多次个展。其创作核心指向个人意志与精神,在当下这个多元时代背景下的内在至上影射。

靳阳,策展人,致力于通过策展探索生命内在深层次的智慧和灵性,通过艺术的媒介呈现心性的本质,以跨学科的方式,唤起观众对崇高之美的敏感,揭示人类精神的抽象层面,引导人们思考存在的深邃意义。

李有杰,1982年出生于中国云南。艺术家、独立纪录片导演、大山爱好者。先后就读于云南艺术学院、澳大利亚堪培拉大学、中央美术学院实验艺术学院。作品创作包括油画、录像、纪录片等媒介。油画创作源自多年的云南群山、喜马拉雅地区的山地经验,注重山地精神性感受和自我觉知。纪录片作品关注乡村不同代际的个人命运和乡村现实,曾入选多个国内外电影节和艺术展。作品被美国纽约大学、香港中文大学等学术、艺术机构收藏。